Paul, Eugène, Victor (pour l’état civil) naît le 28 juin 1907 à Genève, non loin de Saint-Claude, dans le Jura, Son père, Éric Victor, y dirige une fabrique de pipes en bois de bruyère, jusqu’à l’été 1916, quand la famille Victor déménage à Lons-le-Saunier. Parallèlement à ses études, Paul-Émile s’adonne au scoutisme et à la lecture. Il rêve déjà de grand Nord et d’îles polynésiennes. À 17 ans, ses trois baccalauréats en poche, il suit la décision de son père de partir faire des études scientifiques.

Après trois années d’études d’ingénieur, il réussit en 1928 le concours d’entrée de l’École nationale de navigation maritime de Marseille et, dans la foulée, effectue son service militaire dans la Royale. Il intègre ensuite docilement l’usine familiale, mais la soif de découvertes le titille. Il quitte le cocon familial et le Jura.

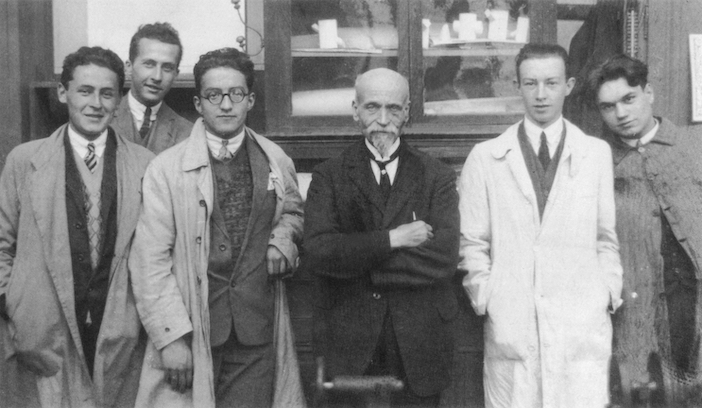

À Paris, le jeune Jurassien trouve rapidement sa voie et décide de suivre des études au Musée d’Ethnographie du Trocadéro. En janvier 1934, il provoque une rencontre avec le commandant Charcot, auquel il expose son projet d’expédition ethnographique du Groenland oriental, alors mal connu. Rapidement conquis, Charcot accepte d’embarquer celui qu’il surnomme tout de suite le « phénomène ».

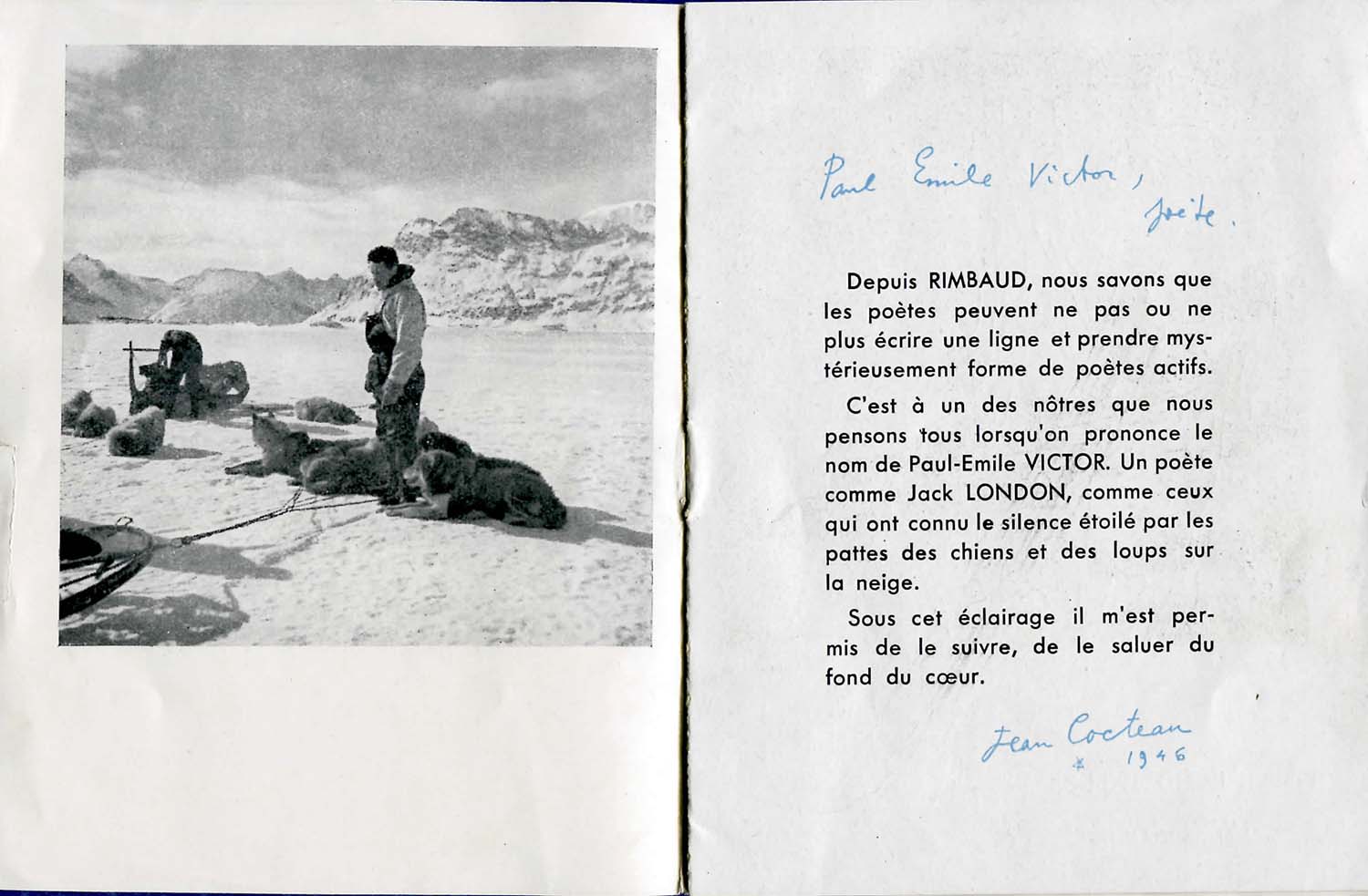

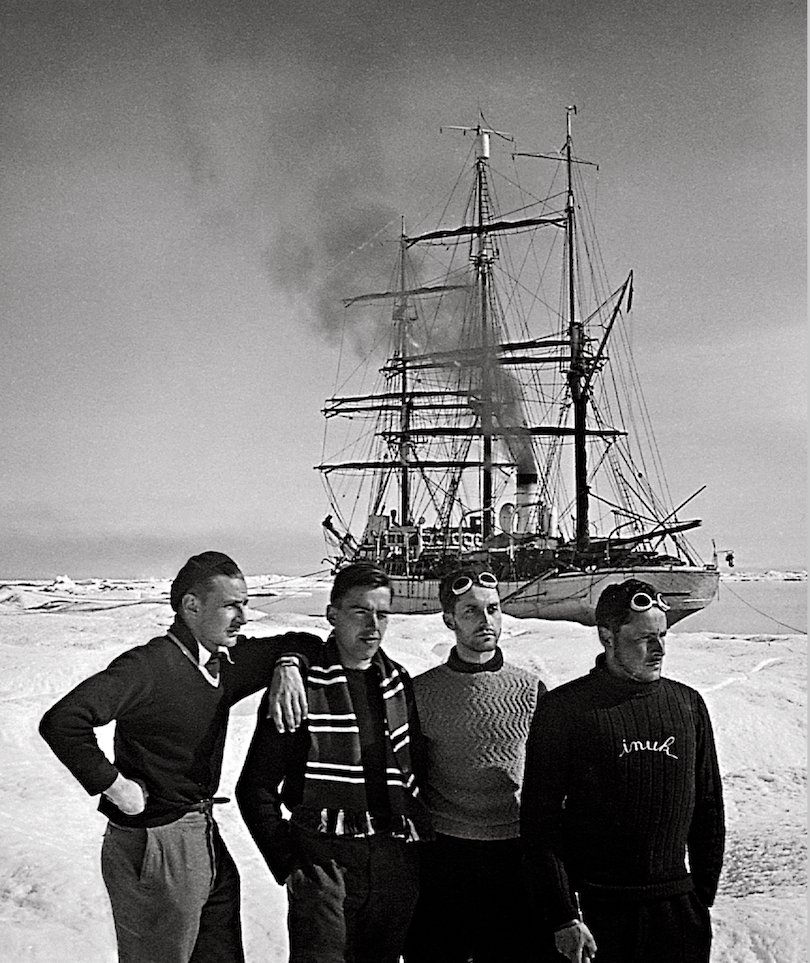

Le 25 août 1934, l’ethnologue et chef de mission Paul-Émile Victor, accompagné de l’anthropologue Robert Gessain, du géologue Michel Perez et du cinéaste Fred Matter-Steveniers, débarque du navire polaire Pourquoi-Pas ? Leur immersion dans la société « eskimo » (terme utilisé alors pour désigner les Inuits) est immédiate. À l’issue d’un séjour d’étude d’un an, ils ramènent 3 500 pièces ethnographiques, les enregistrements sonores de 250 chants traditionnels, des enquêtes scientifiques, un film ethnologique ainsi que 8 000 photographies.

Au retour, la carrière d’explorateur médiatisé de Paul-Émile Victor est lancée. Son charisme et ses talents d’orateur lors des conférences qu’il donne font le reste. Il décide de repartir au Groenland. Avec ses fidèles compagnons, Robert Gessain et Michel Perez, et un nouveau venu – l’archéologue, sculpteur et romancier danois Eigil Knuth, il réalise la première traversée française, d’ouest en est, de l’immense calotte glaciaire du Groenland : 4 hommes, 33 chiens, 3 traîneaux, 1 500 kilos de matériel et 800 kilomètres à parcourir. Après 49 jours de marche forcée, ils auront réalisé plus qu’un simple exploit sportif : une intense expérience intérieure.

Paul-Émile Victor s’installe à Kangerlussuatsiaq, à 250 kilomètres de tout village et poste de transmission sans fil. Pendant quatorze mois, il partage le quotidien précaire et authentique de sa famille d’adoption (26 hommes, femmes et enfants + les chiens). L’ethnologue note tout ce qu’il entend, photographie et dessine tout ce qu’il voit, il se sent « Eskimo parmi les Eskimos ».

De retour en France en août 1937, Paul-Émile Victor exploite les données récoltées durant son séjour. Il publie Boréal en 1938 et Banquise en 1939. Afin de prouver que les techniques polaires peuvent pallier les problèmes de transport d’hommes et de matériel en milieu enneigé, il effectue début 1938 un raid transalpin en traîneaux à chiens entre Nice et Chamonix. Toujours fasciné par les populations de l’Arctique, il part en 1939 pour un tour de la Laponie scandinave. C’est là que la guerre le surprend.

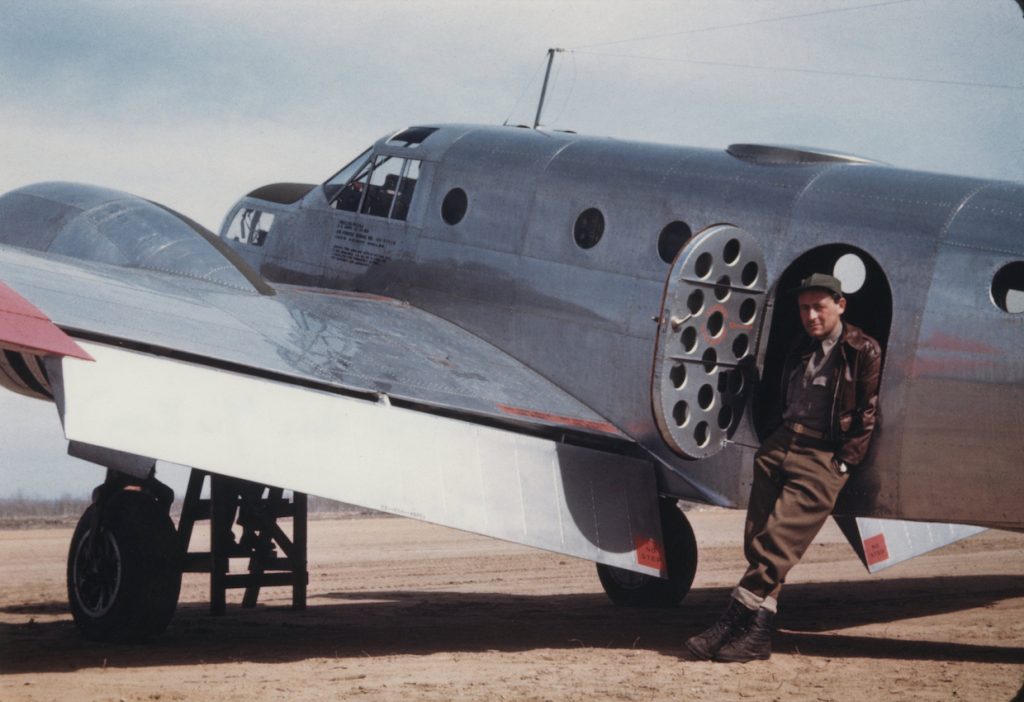

D’abord affecté comme adjoint de l’attaché naval à l’ambassade de France à Stockholm, il rentre ensuite en France mais, bien décidé à poursuivre sa carrière polaire, il la quitte en octobre 1940, avec en poche une mission d’étude ethnographique aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il s’engage comme simple soldat dans l’US Air Force. Après plusieurs mois de postes sans intérêt, il est affecté en avril 1943 au Centre d’entraînement militaire pour les troupes de montagne appelées à intervenir en Europe. Il est chargé des essais et de la mise au point du matériel, puis est nommé officier instructeur polaire. Fort de ses expériences groenlandaises, il entraîne les escadrilles de recherche et de sauvetage pour le Grand Nord.

Nommé conseiller polaire en février 1944, il est chargé d’organiser une escadrille de recherche et sauvetage en mer de Béring. Il est démobilisé en juillet 1946, avec le grade de capitaine. La même année, il épouse Éliane Decrais,dont il aura un fils le 30 mai 1947, Jean-Christophe, puis, le 6 novembre 1952, les jumeaux Daphné et Stéphane.

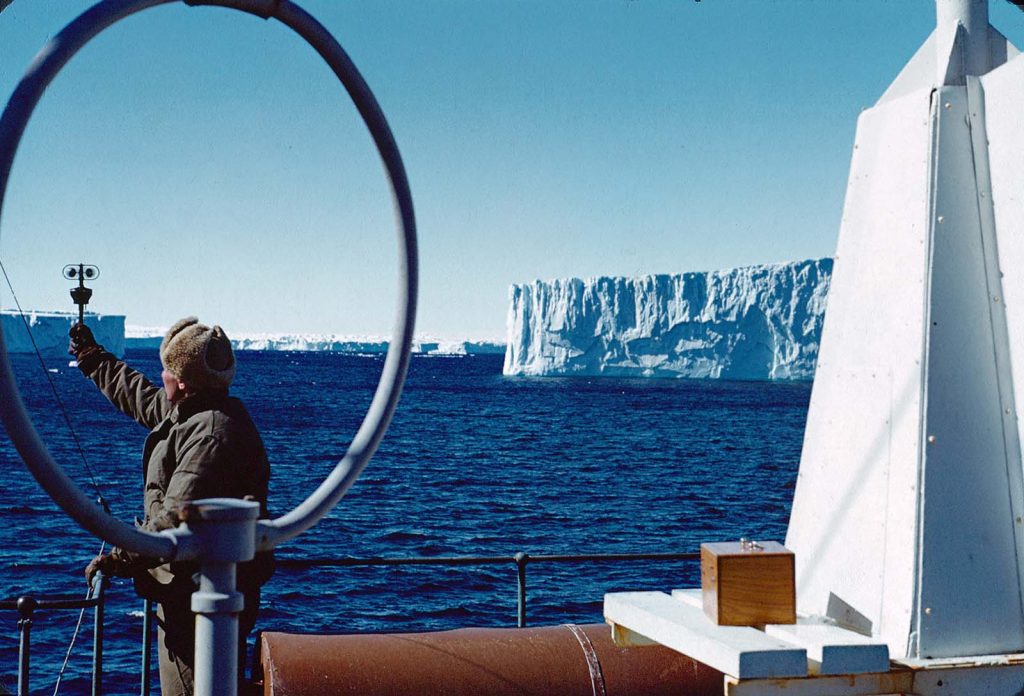

À partir de mai 1948, les expéditions vont se succéder au Groenland. Et en janvier 1950, à l’autre extrémité de la terre, le drapeau français est planté en terre Adélie, ouvrant la voie à des décennies d’expéditions polaires en Antarctique.

À 39 ans, Paul-Émile Victor retrouve son pays exsangue, mais l’appel du Grand Nord est toujours aussi pressant. Jouant alors la carte de la grandeur nationale, il réussit le tour de force d’engager la France dans la voie des explorations polaires. Le 28 février 1947, le Conseil des ministres crée les “Expéditions polaires françaises – Missions Paul-Émile Victor“.

Parallèlement, au cours des années 1950, il est Conseiller technique pour le Groenland au sein de l’US Air Force, il participe activement aux réunions préparatoires de l’Année Géophysique Internationale (AGI) et des Expéditions Glaciologiques Internationales au Groenland (EGIG 1 et EGIG 2). Tout au long des années 1960, il sera membre du Comité spécial des recherches en Antarctique (SCAR).

En marge de ses activités aux pôles, Paul-Émile Victor donne de très nombreuses conférences, tant en France qu’à l’étranger, et publie de nombreux livres. Il fréquente aussi les surréalistes et entre en mars 1960 comme Satrape au Collège de ‘Pataphysique. Côté cœur, il épouse en secondes noces Colette Faure ; de cette union naîtra Teva, le 30 septembre 1971.

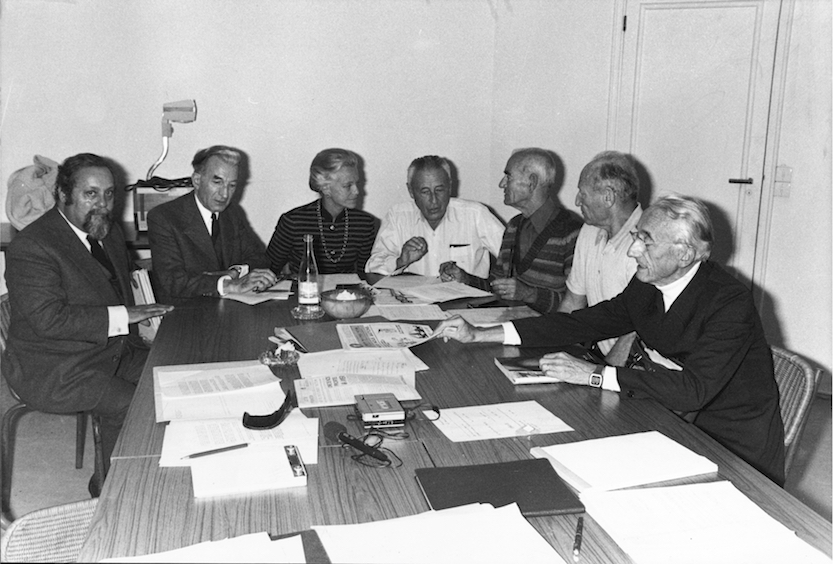

Grâce à Colette, Paul-Émile commence à s’intéresser aux questions de dégradation de la planète. Il devient délégué général de la Fondation pour la Sauvegarde de la Nature, fondée par Louis Armand, avant de créer, en 1974, le Groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l’homme et de son environnement.

À ses côtés s’engagent la pilote de chasse Jacqueline Auriol, le médecin Alain Bombard, l’océanologue Jacques-Yves Cousteau, l’alpiniste Maurice Herzog, le physicien Louis Leprince-Ringuet et le vulcanologue Haroun Tazieff.

Parmi les questions traitées par le Groupe, une devient rapidement son thème de prédilection : l’eau, sa pénurie et sa pollution.

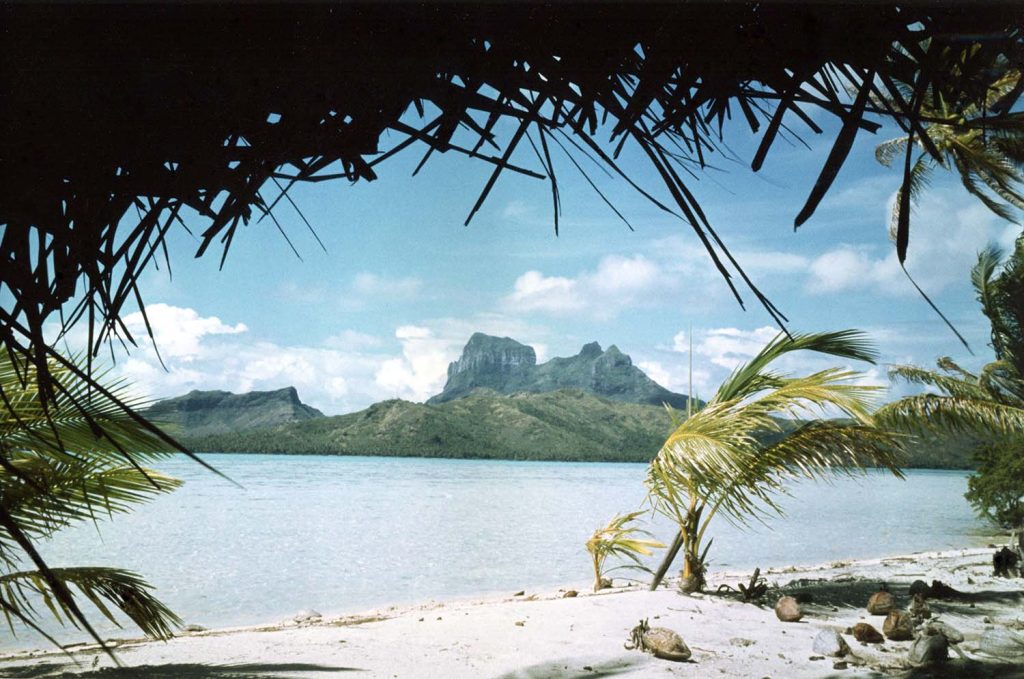

En 1977, il réalise son second rêve d’adolescent : avec Colette et leur fils, il quitte Paris pour s’installer sur l’îlot polynésien qu’ils ont acquis quinze ans plus tôt sur le lagon de Bora-Bora, en Polynésie française.

Politiques, journalistes, scientifiques et artistes n’hésiteront pas à venir dans ce petit bout-du-monde pour le saluer. À 80 ans, il retourne une dernière fois en terre Adélie puis se rend au pôle Nord avec l’expédition en ULM de Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot.

Malgré un accident vasculaire cérébral en 1988 et le cyclone tropical Wasa qui dévaste son îlot en 1991, sa foi en la vie est inoxydable. Politiques, journalistes, scientifiques et artistes n’hésitent pas à venir dans ce petit bout-du-monde pour le saluer.

Relié au monde jusqu’à son dernier souffle, “PEV“ décède le 7 mars 1995 sur son île et, le 13 mars, il est immergé au large de Bora Bora depuis le BATRAL Dumont d’Urville, avec les honneurs de la République.

Que ce soit pour ses missions d’ethnologue ou par plaisir de voir un beau paysage, de “croquer“ des personnages attachants ou de laisser libre cours à son imagination, Paul-Émile Victor a toujours beaucoup dessiné.